2025.10.10

寒暖差疲労の原因と今すぐできる対策

寒暖差疲労とは?季節の変わり目に潜む不調の正体

季節の変わり目や朝晩の気温差が激しい時期に、「なんとなく体がだるい」「頭がぼーっとする」と感じたことはありませんか?

それは、寒暖差疲労かもしれません。寒暖差疲労とは、急激な気温の変化に体が対応しようとすることで、自律神経が過剰に働き、心身に疲労が蓄積する状態を指します。

特に1日のうちや室内外の気温差が7℃以上あると、体温調節のためにエネルギー消費量が増え、だるさや頭痛、肩こり、不眠などの症状が現れやすくなります。

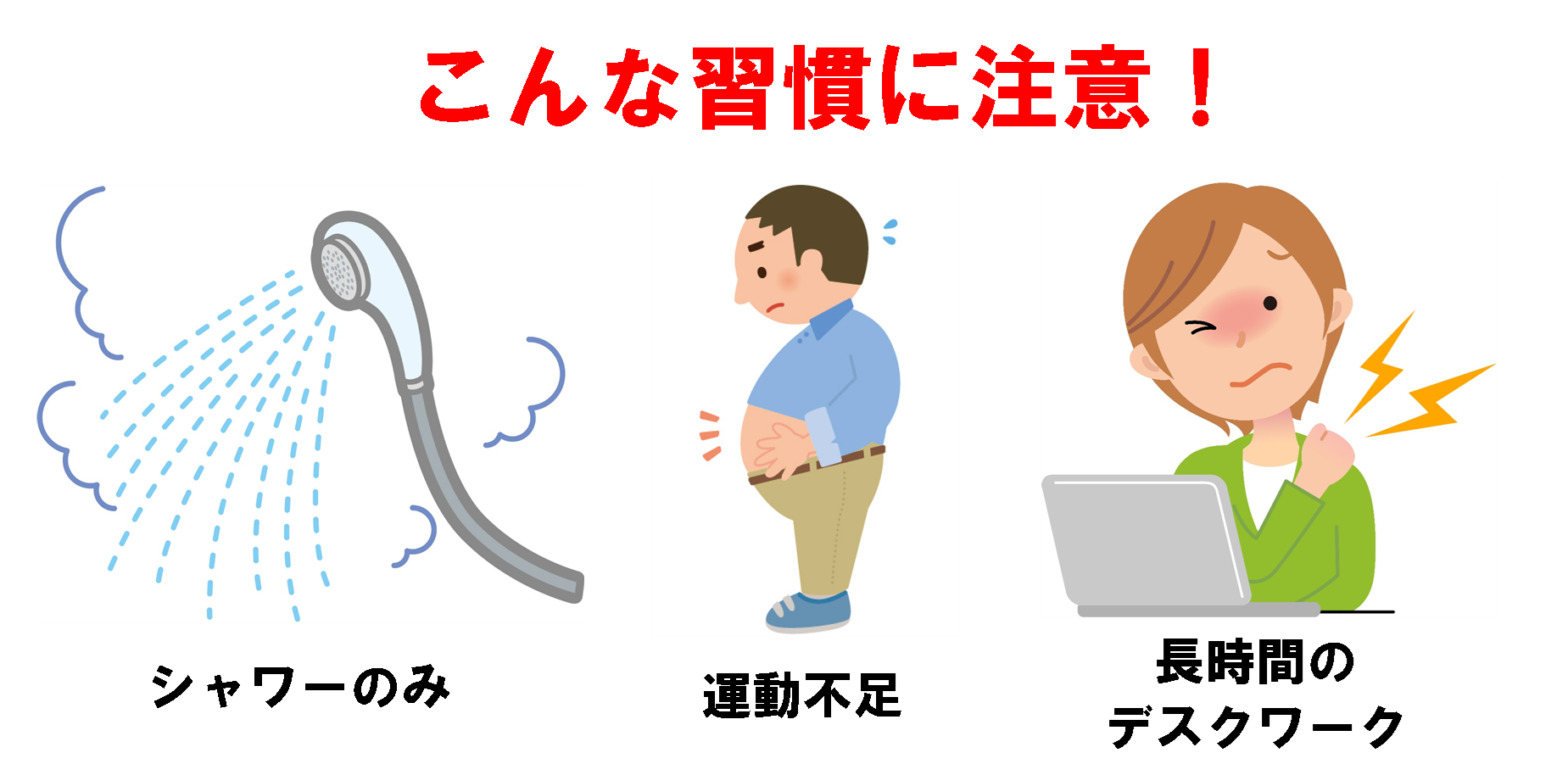

寒暖差疲労の原因と日常生活の落とし穴

寒暖差疲労の主な原因は、自律神経の乱れと血流の滞りです。

現代のライフスタイルでは、シャワーだけで済ませる入浴習慣や、長時間のデスクワーク、運動不足などが血流を悪化させ、寒暖差に対応する抵抗力を弱めてしまいます。

また、冷えによって筋肉が緊張し、肩こりや腰痛を引き起こすことも。

こうした日常の習慣が、寒暖差疲労の「予備軍」を生み出しているのです。

寒暖差と免疫力の関係

寒暖差による冷えは、腸の働きにも悪影響を与えます。腸が冷えると動きが鈍くなり、便秘や下痢などの不調が起こりやすくなります。

それだけでなく、免疫力の約70%が腸に存在していることから、腸内環境が整っていると、善玉菌が活性化し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が高まります。

だからこそ、腸を冷やさないことが、免疫力を保つためにとても大切なのです。

そこでおすすめなのが「温活」と「腸活」の組み合わせです。体を温めることで血流が良くなり、腸の動きも活発になります。

「温活」×「腸活」で寒暖差に負けない体へ

今日からできる「温活」と「腸活」を組み合わせたセルフケア

- 白湯を飲む:朝の一杯の白湯は、内臓をやさしく温め、腸の動きを促します。

- 腹巻きや湯たんぽでお腹を温める:直接的に腸を温めることで、血流が良くなり、腸の働きが活性化します。

- 入浴で深部体温を上げる:ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、リラックス効果とともに腸の血流も改善されます。

- 冷たい飲食物を控える:冷たいものは腸を冷やし、働きを鈍らせる原因に。常温〜温かいものを選ぶようにしましょう。

- 温かい発酵食品を摂る:味噌汁、納豆、甘酒など、腸活食材を温かくして摂ることで、腸内環境と体温の両方にアプローチできます。発酵食品や発酵飲料は善玉菌が豊富に含まれており、腸内環境改善に効果が期待できます。

寒暖差による疲労や不調を防ぐには、自律神経の安定と免疫力の維持が不可欠です。腸活で腸内環境を整え、温活で腸を温めることで、体の内側から免疫力を高めることができます。

毎日のちょっとした習慣が、寒暖差に負けないしなやかな体づくりにつながります。ぜひ、腸活と温活をセットで取り入れてみてください。